教育之责任

2014年6月底,我一着陆广州白云机场,就接到了布鲁斯的邀请。我心一惊,对这个突如其来的好消息感到荣幸,也忘不了一听到邀请的感觉:欣喜、激动、幸运……思考再三,我想通过这个实验性的经历去看看自己是否适合教育学专业,而且我也想去接触青少年的心,让自己在经历了一年的各种波折后歇歇脚。

回想起在泰国学习有机农业的短短半个月,我看到了原来人是可以以一种最原始的状态去活着的。每天过着自给自足的生活,早餐吃水果,午饭晚饭都从自家农场摘菜叶来烹煮,与大自然极大限度地亲近,达到共生共存的状态。我们每天晚上在池塘里游泳当做沐浴,后院有两个接雨水的大瓦缸当做日常饮用水,所有“化肥”都是吃完的椰子榴莲壳敲碎氧化产物,土壤翻出来的虫则是自家母鸡的美味佳肴……在那片乐土上,人可以成为最接近本真的人,在与自然亲近的同时思考和讨论哲学(原始主义、社会构造产物、无政府主义、快乐之本……); 我发现原来快乐可以如此简单:有食物就是一种快乐,学会翻土就是一种快乐,用镰刀劈开竹子就是一种快乐,讨论哲学就是一种快乐,与孩子嬉闹就是一种快乐,听雨滴落在干旱的大地上就是一种快乐……我学会了如何像一个孩子般带着一颗好奇心去探索这个世界。于是,我带着这股好奇,在结束学习有机农业的后一天,满心愉悦地走进了布鲁斯。

说长不长,说短不短,十天下来,仿佛脱胎换骨般,我好像“减龄”了:变得更好奇,更有热情,更有生命力了。在生命中,大部分人们倾向于给自己做加法:想要更多的名誉,更多的金钱,更多的朋友,更多的鲜花和掌声……我也不例外。曾经在大一大二的时候贪婪无比地想方设法地让自己的简历漂亮一点,再漂亮一点。后来大病一场才发现,原来生活需要我们去做减法:有什么东西是必要的?什么是不必要的?什么是重要而不必要?什么又是不必要而重要的?其实我只需要抓住生活的本质,由此发散,而不是发散后猛然发现迷失于生活本质之中。10月16日的人民日报刊出《再次推荐极简主义生活方式》,其中导读如下:“极简主义生活方式,是对自身的再认识,对自由的再定义。深入分析自己,首先了解什么对自己最重要,然后用有限的时间和经历,专注地追求,从而获得最大幸福。放弃不能带来效用的物品,控制徒增烦恼的精神活动,简单生活,从而获得最大的精神自由。”于是我问自己:我对自身的认识有多深?自由意味着什么?

了解自己是人生中重要的一课之一。在现代社会中,从个人层面来看,部分人未深刻地了解自己,缺乏独立思考的能力和追求真理的精神,从而出现人云亦云、犬儒主义、集体盲从等社会现象。但同时,我们也不能忽略社会上各机构对孩子发展的影响。在电影《死亡诗社》里,基庭老师带领着学生探索诗歌的灵魂,寻找生命的真谛。他鼓励学生们独立思考,去吸取生命的精华(to suck out all the marrow in life),倾听自己的声音。

在布鲁斯里, 所有的孩子们都被鼓励着去问自己的内心“我的梦想是什么”,积极寻找自己的天赋,抓紧手中的能量球;但是,在活动的过程中,我观察到了一个现象:孩子们并不太敢于去了解自己。他们的不自信和缺乏生命力不都源自自身,而更多的在于社会媒介对他们各方面的渗透和影响。例如在“撕掉坏标签”的练习里, 孩子们显得如此脆弱,因为他们在还没有完全进入社会、还未完全拥有自己的价值体系前就被社会机构(学校、同龄人、家庭等)社会化,贴上不属于自己的标签;随着时间推移,孩子的行为就会逐渐向这些标签靠拢。在社会学里,这种行为称为“自我实现预言”(self fulfilling prophecy):当别人给你贴上标签、怀有某种期望时,在潜意识里,你的行为便会不断地试图满足这种期望,到最后达到这种期望。活动中,孩子们提出的标签包括:“粗心”、“胖”、“矮”、“成绩差”等等;标签们有些来自于父母,有些来自于老师,有些来自于同龄人。在他们心里,这些标签就像是“压在身上的石头”、“锁链”、“香烟”、“天窗”、“蜘蛛网”──无一例外,这些词语都具有“桎梏”和“约束”的象征意义。在“自由舞蹈“的活动里,年龄越小的孩子越容易在众人面前展现自己的生命力,恣意地在舞台上跳跃;到了十岁至十二岁的年龄组,孩子的动作开始拘谨,但仍有一两个孩子能放开四肢舞蹈;十三到十六岁组基本为男生,他们集体站在舞台上,害羞地蜷成一团,不愿意表达自己(也许跟花季雨季有关系);而十六到十八岁组的成员愿意舞蹈,但是固定的几个动作相比起六至十岁组缺乏了想象力和创造力。到底是什么,无形地把孩子们的手脚捆绑?上文提过,和社会上的各种机构有关,但我觉得,可以同样地以无形的办法让孩子“松绑”。

在各个年龄段上台后,我尝试性地与队员互动,并告诉他们“不用怕”“我们一整个队一起跳”等等的引导性语言;在全体一起上台时,我拉着队中较害羞的队员到加入舞台中间,用简单的舞步让其跟随,并向另外的活泼的青年教练靠拢。我利用了人群效应——当一个人抬头看天的时候,路过的人们出于好奇也会看一眼天空。曾经在Youtube上有一个很火的视频:有一个人在草地上不顾大家的眼光疯狂地跳舞,大家都奇怪地看着他;没多久后第二个陌生人开始跟在他后面跳舞,于是第三个、第四个、第五个人开始加入,到最后发展成了在草地上野餐的人一起跳舞。引申到宏观性的社会改变上:如果一个人开始向上,那么他就会影响身边的人,从而促成大的变化。在自由跳舞的环节里,大的人群里只要有几个活泼舞者,就会影响整个群体。由此而见,能量是能传递和传染的。

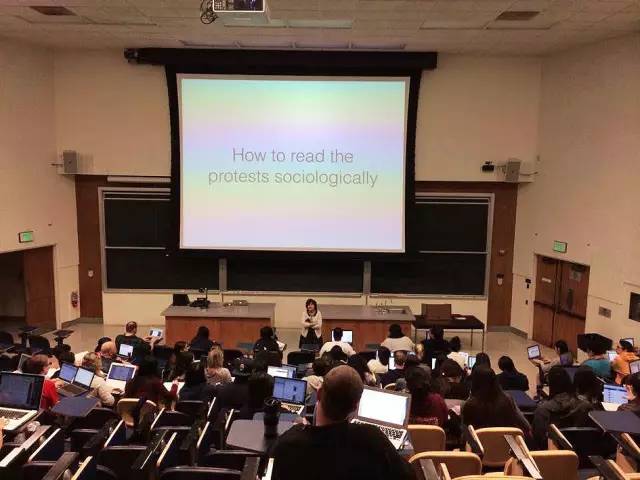

那么,一个教育者应该如何把学生的内在能量激发出来,造成传染效应呢?我想起了这个学期的研究生导师。这是他第一次带本科学生,半个学期过去了,他受到了两个班学生的一致好评。这十分难得,也让我开始思考他身上有什么特质激发了学生的喜爱。首先他外形出众(衣冠整洁和彬彬有礼能给人留下好的印象),每堂课逻辑清晰,都会在课前罗列出这堂课的大纲(在教学中思路清晰能让学生清楚地了解这堂讨论课的内容),把不同的社会学家联系起来做对比(从个体到整体,向学生展示出理论中的相通和不同以及不同学派对同一个元素的不同看法),而最重要的一点是他能够充分地尊重学生的观点和积极地鼓励学生发言。在讨论和课后提问中,他会耐心地听取学生的看法,并加以引导(“那马克思会说什么呢?韦伯会怎么看这个问题?”),还会制造笑话来帮助我们理解概念(比如寻找舞蹈视频来帮助我们理解概念,以及给课室里的学生进行分类来帮助我们理解不同人做事的目的)。有趣的是,他会让已发言较多的“出局”,来让还未发言或者发言较少的同学回答问题。他给每一个学生写的作业评语里都会提到作业里好的部分,肯定了个人的思考价值,也提出了可以提高的部分(注意,不是错误的部分),或者提出发散性问题让学生课后继续进行思考。在他的课里,让我感觉到了教育中很重要的一点:没有是非,只有不同。

我们在标准化考试(standardized test)的教育体制里是不是太过夸大“是非观”了呢?语文考试里硬生生地分析句子的意思;英语里从几个相近的词补充句子;写论文答题时必须踩到知识点才能拿分;还有数不清的选择题和填空题……学生过分追求“我这样有没有答对”,而忽略了学习的本质:从小到大,从中心开始发散,连接思维,寻找和探索意义,独立思考,形成自己的价值观。简而言之,教育是关于人的教育,不是把学生培养成答题的机器(exam machine)。

理性教育培养的是分析利弊的能力,权衡做一件事的后果;而感性教育培养的是思考和感知的能力。在感性教育里,只要“适时地以适当的东西去引起他的注意,然后等他的好奇被适时地激起之后,随便问些简要而中肯的问题,这样就足以把他引到一条发现真理的道路上去”。(卢梭,《教育之过》)那么如何把握理性教育和感性教育之间的平衡呢?

感性教育和理性教育中都需要鼓励。就像公司管理中提倡的企业文化一样,一个团队里如果也有其风气和文化,将造成很大的不同。在带队过程中,我尝试通过击掌、口号等方式来鼓舞士气,还试过跟未有做过“第一个吃螃蟹的人”说,“我们队很棒,已经有两个队员主动上去做示范了,如果下一次还有这样的机会,还没上去过的队员可以试一下,这样我们队全部人都有过主动上去的经历,遥遥领先于其他队了!‘反正不会死’,下一次要不先由某某试试吧!”然后我邀请有经验的队员们分享第一次上去的感受,比如:“是什么让你主动上去的?”“上去的时候有什么感受,害怕吗?紧张吗?会不会两腿发抖?”“然后呢?下来之后感觉怎么样?”“你还会主动上去吗?现在还害怕吗?”听了每一个人分享,下一个将要上去的队员将会感觉到主动请缨并没有很可怕,而且每一个主动上去过的队员都愿意继续做“吃螃蟹的人”。进而,我邀请所有的队员,当下一次还有做示范的机会时,大家以鼓励的眼神看着将要上去的队员(每一个人都需要认同感,特别是青春期的少年极其需要外界的认同),并积极地给她鼓掌。于是,就有了第三个吃螃蟹的人。她在上台分享的时候,值得注意的细节是,她的声音越来越大,也侧面证明了她内心逐渐地充满了力量,让她变得更加勇敢和自信。下台后,她在小队里分享完主动的经历,也积极鼓励第四个将要吃螃蟹的人做示范。这是我第一次用鼓励式的办法,可见效果显著。通过利用主动外向的队员,能够带动整个团队的气氛。

每一个人都有一个缺口,做青年教练让我开始沉下心来问自己:这名队员的表现如何?她是否缺乏上台的勇气?是的话,为什么?怎么做才能让她鼓起勇气?切入点在哪里?获得认同感有无帮助?倾听她的想法有无帮助?每一次运用方法后,都会给自己做一个反馈:“这种方法对她来说有没有效果?”“她今天的表现有什么不同?”“以后还能不能用这种方法,用多久?”这样形成了一个良性循环:观察—寻找切入点—尝试方法—反馈—再观察。对于一直把自己隔离到人群之外的队员,他也许在内心希望和同龄人拥有相同的东西,可能因为得不到,所以才觉得自己并不能融入(fit in)大集体。这时候需要一个引导者的角色去倾听他对集体的想法,通过问他问题来寻找认同感,不断地去寻找切入点。而对于顽皮的队员,可以通过“赋予责任”的方法来使其对整个队的活动认真。队长可以说,“今天的某部分,交给XX负责”来让他感到一种神圣的、融入在集体中的使命感。有些队员不温不火,教练可以询问他“你觉得这个怎么样”来刺激他的内在思考。通过举上述例子,可以清楚地发现教练不是一个救世主,而是支持队员成长、通过问问题的方式引导队员心理思考的角色。

写到这里,我想起了高中时期的一件叛逆的事。当时我的语文成绩很好,特别是作文经常被拿到年级里当范文;而我又特别心高气傲,平时的作文会时不时欠交,语文老师也睁一只眼闭一只眼。恰逢语文老师外出,级长来代课,布置话题作文“亲情”。我觉得这个题目写了很多次,根本没有一点新意,所以就习以为常地欠交了。级长发现有部分人未交他布置的作业,违抗了他的权威,要求没交的同学当着全班的面站起来,并设下最后限期。他如愿以偿地收到了大部分的作文,但是一点数——我还是没交。于是,他带我去办公室里喝了一个上午的茶,问我为什么没交,我也如实回答了。他批评了一顿,告诉我有些同学可以把老土的题目如“亲情”写出新意来,然后“语重心长”地和我说了一番类似“如果不遵守规矩以后就不会成功,人是要来适应社会的”云云。然后他用了两节语文课的时间当着全班同学的面运用诸多励志成功的故事含沙射影地批评了我。结果?我到今天还是没交。

我时不常想起这个故事,仍然对级长残留着怨恨,而且我并不相信人生来就要适应社会,也不相信我未来并不会成功。(也许心高气傲到今天吧,哈哈)但同时,我也在想,如果我是级长的话,或者作为一个教育者,应该怎样对待写作教学呢?高中时期,叛逆的同学经常批判教育,现在想来,我发现症结之一在于在学生询问“为什么”的时候,教师给予了单一的答案:“为什么我们要写作文?”“因为这是练习,为了以后高考考得好。”“高考考得好会怎么样呢?”“就会找到一份好工作。”这个问题的出发点很坦诚:学生对写作产生质疑,繁复的机械化写作使得学生怀疑流水线式动作的意义。“为什么”往往是探索的开始,因为好奇,才想去了解“问什么”的答案。那这个问题有没有别的答案呢?如果我是老师的话,会引导学生去探寻这个问题的答案,让他们知道写作的意义不仅仅为了考试,而更多的是一种训练思维、锻炼逻辑、提高表达的方式。写作,除了在纸上挥洒墨水之外,还有更大的意义。

人生实在是有太多的可能性了。文章开头提起的泰国农场经历让我看到了一个更宽广的世界,而它并不是更多的鲜花和掌声,而是让我由内而外感到快乐的源泉。农场主曾是一名工程师,他的爱人也受过高等教育,精通四门语言,而他们在首都曼谷过着小康生活,近几年开始搬家到乡村,全心全意地做农民。我想,自然是他们快乐之本,所以他们才去遵从自己内心的选择。人应不断地探索自己的喜好,多听听内心的声音,问自己想要什么。成功不单只有一个独木桥,还有很多无穷无尽的捷径和风景。可惜,在中国社会里阶层分化太大,社会福利制度未到发达程度,整个社会处于结果导向性,面临着太多嘈杂的声音……年轻人,尤其是独生子女身上的担子实在是太重了,很多时候都难以有机会去扪心自问。也许像经济一样,让一部人富起来,履行他们的使命,再带动另一部分人去打开他们的心。

这个星期终于把教育学辅修确定下来了。夏天的经历让我开始对教育产生了好奇,活动结束后,我也开始阅读教育哲学,不断地思考教育的意义。而今天,作为一个社会学和教育学专业的学生,我内心有一股强大的使命感,仿佛是来自未来的召唤:这个世界需要你去做点什么。人生来是去思考社会的规则的,而不是一味地遵从。

社会学家涂尔干曾提出,所谓规则、法律、常规、不正常的事物,都是大众意识的产物。他们本身其实并没有多么“不正常”,只是超出了大众意识的界限而已。在不同的社会下,大众意识不同,导致所谓的“不正常”的不同。比如说出现幻觉在某个社会下是感受神明的暗示;在另一个社会下幻觉则被称为精神病。由此说来,规则都是人为制定的,而人也具有能动性去调适(adjust)规则。社会的多变性和人的推动力息息相关,而正是因为这种动力,使得大众意识不断变得开放,规则自然而然地也会产生变化。人的推动力从何而来?从人的本身来。要通过教育让人开始去探索到底什么才是一个人(what does it mean to be man?),人生为何物(whatdoes it mean for me to be in this world?),人通过做什么能让其完善(whatcan I do tomake me complete?)。正是这样油然而生的使命感,敦促我在国际舞台上发挥自己的作用,为人类的成长和社会的进步做出贡献。

|

粤公网安备 44060502000997号 网站设计:火龙科技

粤公网安备 44060502000997号 网站设计:火龙科技